「TNRは意味がない」「いやいや意味ある」といったTNRの効果については常々議論されているところです。

結論からいうと、しっかりやれば意味がある。中途半端にやれば意味がないといったところです。

今回は正しいTNRの方法を示す根拠となる研究を紹介します。

正しい方法論としてのTNRはこちらの記事を参考にしてください。

研究、エビデンスと聞くと難しく感じてしまうかもしれませんが、できるだけ簡単に解説していますので是非最後までお読みください。

ここを抑えないと、周りから色々言われるうちに自分の活動に自信が持てなくなってぶれてしまう、もしくは自信満々に間違った方法で突き進めてしまう可能性があります。

紹介研究

訳すと『野良猫の管理戦略と管理強度が予防可能な猫の死亡率に及ぼす累積的な影響』

というタイトルで、2019年に発表されている論文です。

タイトルどおり、猫の「個体数管理」と「予防可能な死」について着目しています。

前者は猫を減らし猫による負の影響をなくすための「管理視点」、後者は猫自体を護るための「愛護視点」であり、どちらにも着目し、野良猫対策はどうあるべきかを調べています。

方法

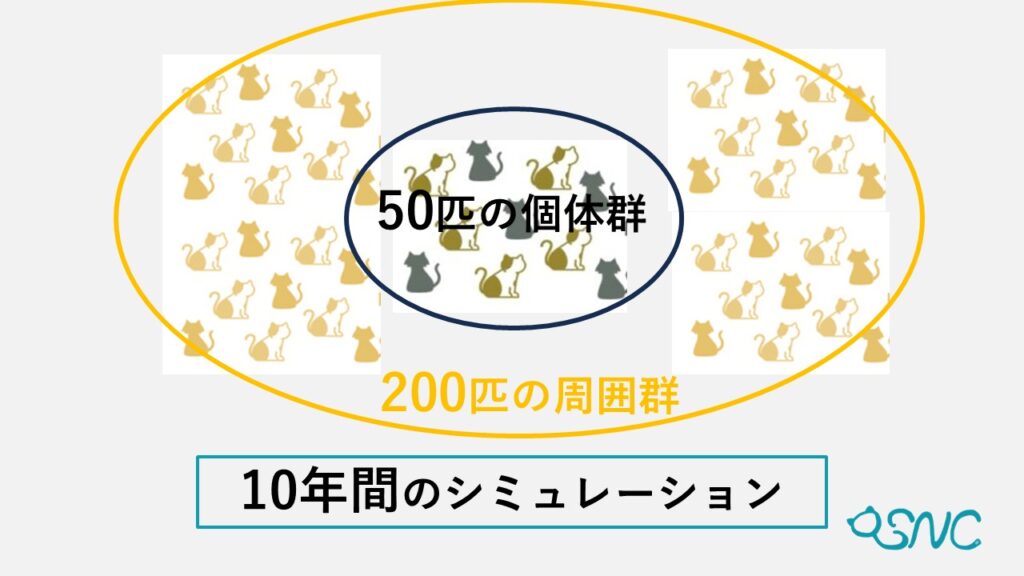

どのような研究かというと、野良猫50匹の個体群、その周囲地域に200匹の野良猫がいるという条件で、何もしなかった場合、駆除した場合、TNRをした場合に10年で猫の個体数や、死亡数がどのように変化するかをシミュレーションしたものです。

10年間の変化をそれぞれの条件で100回ずつシミュレーションしたという、実際の現場ではまず実行不可能なことをやっているものなので、ある地域で実際の経過を追った研究以上に、ぶれの少ない結果となっています。

逆に、このシミュレーションでは挿入できなかった細かい条件が現実では存在し、影響し、シミュレーションで想定されたものとは結果がわずかに変わる可能性もあります。

とはいえ、このシミュレーション結果は現実にかなり近い数字になっていると私は感じています。

結論「徹底したTNRMだけが効果を得られる」

TNRの効果に関する研究は数多ありますが、「TNRは意味がない」と結論付ける研究を読みこむと、TNRを効果的でない方法に貶めている「何か」があります。

例えば、手術強度が十分でなかったり、TNR後の管理に言及がなかったりです。

そりゃいくらでも新しい猫が入り込んできて、その場にいる猫は減らないよねという感じです。

このシミュレーション研究でも、「高強度でTNRをやった場合は猫の数を減らせます。(でも半分にしかなりませんので、)併せて管理をすることで、より効果的である」と考察されています。

ここが最大のポイントで、要は「やるならTNRMをしっかりやらなければ意味がない」という主張であり、この主張は他のどのTNRの効果に関する研究ともほぼ一致していることを、まずはお伝えしておきます。

シミュレーション条件

50匹の群とその周囲に200匹が生息する環境を想定されています。

10年間

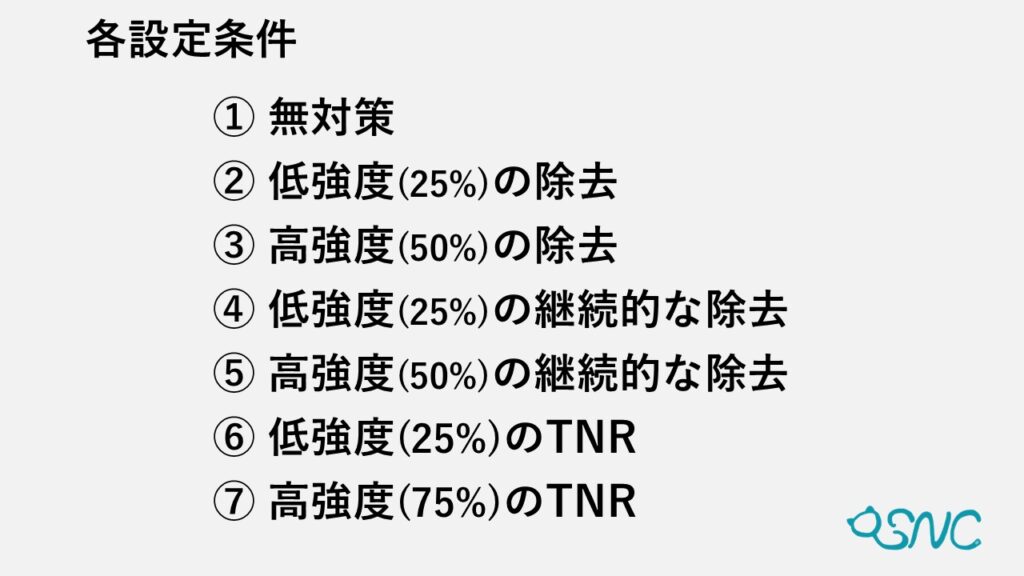

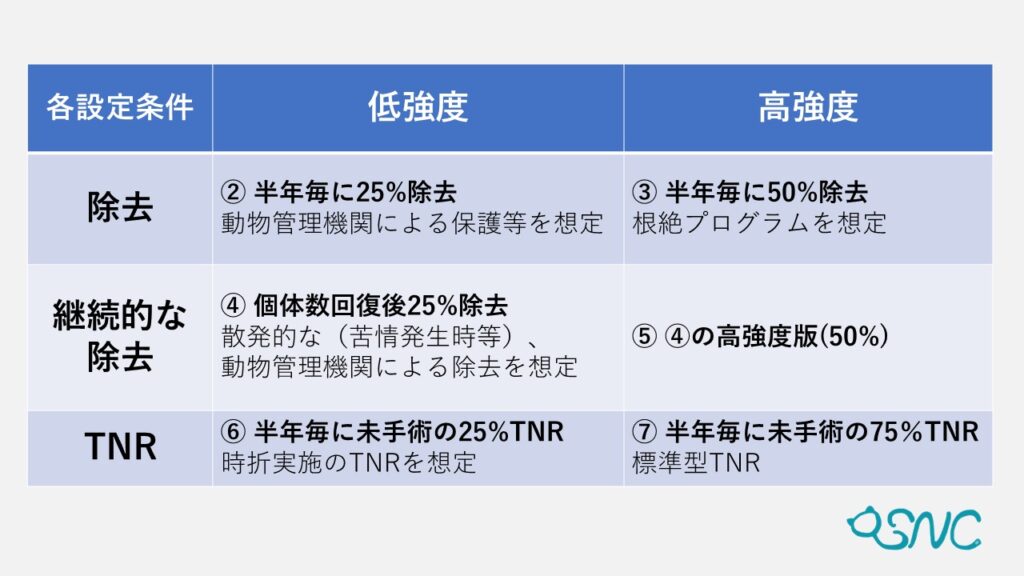

①何もしない

②25%低強度の除去

*その場にいる猫の25%、つまり12匹を、除去というのは、保護や駆除でその場から猫を取り除くことを想定しています。半年に1回定期的に実施します。

③50%高強度の除去

④⑤は継続的な除去をした場合。継続的なというのは、除去後、個体数が増えて戻ったら再度除去すると仮定しています。

⑥が25%低強度のTNR

⑦が75%高強度のTNR

TNRに関しては半年毎に実施と仮定されています。

②は保護団体などによる保護を想定したものです。

③は根絶プログラムを想定しています。

④は現実世界でいうところの、苦情が出るようになった時だけ駆除するというったところです。

⑤はその高強度版

⑥は時々みる捕まる猫だけ捕まえてTNRをする行為です。TNRはいいことだと何も考えずに目の前にいる猫だけをTNRする中途半端なTNRを想定しています。

地域外の人が出しゃばってきて手術無料でできるよ!とか言ってTNRを進める活動家ですね。

そして最後は、いる猫のほぼすべてを手術する徹底したTNRを想定しています。

結果

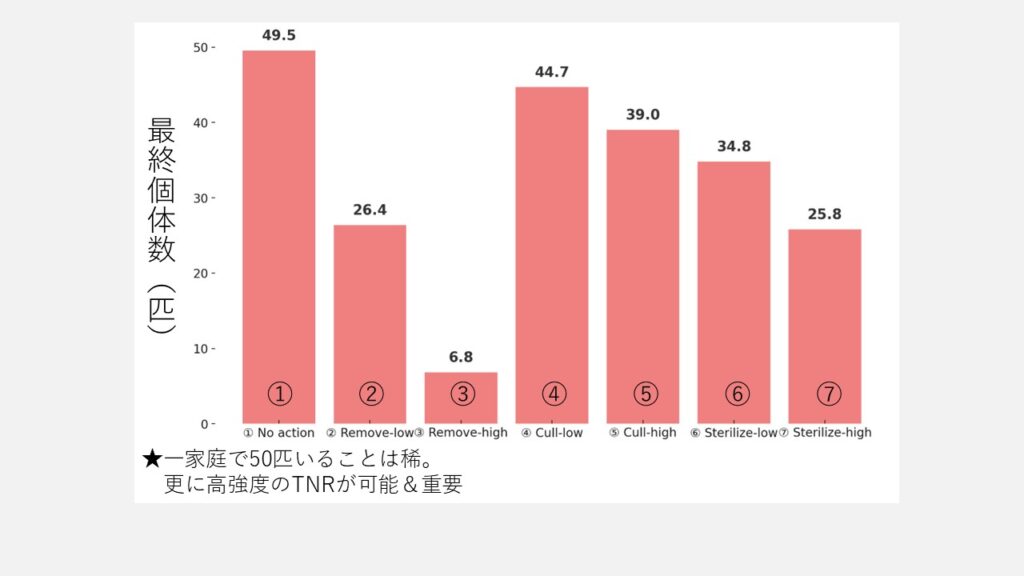

個体数(TNRでは半分にしかならない)

1番個体数を減らす効果が高いのは、半年おきにいる猫の半数を除去する③です。駆除プログラムを想定してもので、個体数を減らすためであればこれが最速であることを示しています。

次に個体数が少なくなるのは、高強度のTNRの⑦です。ただし、10年間高強度のTNRを実施しても25.8匹、およそ半数にしか減りません。

日本では50匹より少ない個体群が多いと思います。その場合、もう少し高強度にTNRが可能かつ、半年もあけずにTNRを実施できるのではないでしょうか。それができれば、もう少し個体数は減らすことが期待できます。

とはいえ、このTNRだけでは半数にしかならない結果は受け止めるべきです。

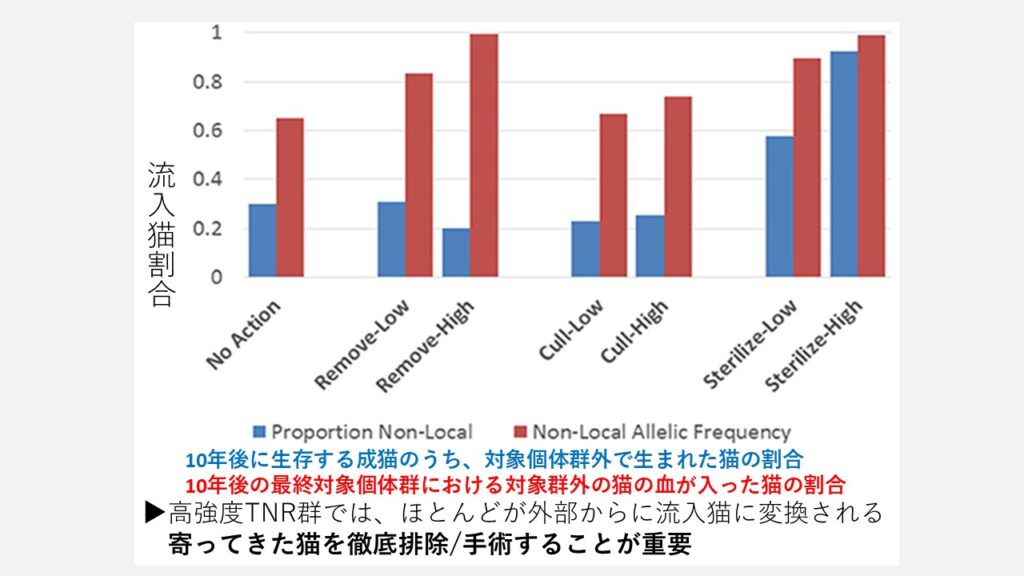

流入猫の割合(元居た猫はいなくなる)

次に、10年後に生存している成猫のうちどれくらいの割合が、周囲から流入してきた猫になっているかについての結果がこちらです。

すみません、番号降ってませんが左から順に①~⑦です。

赤字は、「10年後の最終対象個体群における対象群外の猫の血が入った猫の割合」(訳が難しい)とてもシンプルに表現すると、周囲から流入してきた猫、もしくはその血を持つ猫の割合です。

TNRをしていると、低強度で90%、高強度でほぼ100%が流入個体に変わることを示しています。

高強度TNRを10年やっても個体数は半数にしかならないけど、そのほどんどがすでに他の地域から来た個体に置き換わっているということです。

逆に、流入個体を徹底管理、排除すればその地域の個体数は激減することを意味します。

前回力説したTNRの手順4「徹底管理」が最も重要なのです。

いくらTNRを一生懸命やっても半分にしかなりません。

だからしっかりやっている人はTNR「M」が重要といっているのです。

予防可能な死(中途半端なTNRは猫にとってひどい仕打ち)

次は猫の愛護視点の「予防可能な死亡数」を見ます。

予防可能な死亡数というのは、亡くなってしまった子猫の数です。10年間の累計です。

①なにもしない場合、1,000匹以上の子猫が野生で死ぬことになります。

しかし、⑦高強度TNRを実行すると、わずか32頭に抑えられます。

この差31倍です。

この点からも高強度TNRは猫に優しい方法であることは明確です。

一方、低強度TNRでは駆除プログラムよりも多くの猫が「防げたはずなのに」死亡することになります。

先述したとおり低強度TNRでは猫の個体数は50匹から39匹までしか減らないので、この先11年目以降も死亡する猫は増え続けます。

駆除かTNRかの比較はあまり現実的でないのでこれ以上は突っ込みませんが、とにかく中途半端なTNRは野良猫問題解決にもつながらず、猫を大切にできているわけでもないことだけは間違いないです。

駆除と低強度TNR、猫にとってはどちらも同じくらい可哀想です。

だから、私は中途半端なTNRは自己満足の趣味と言っています。

猫自体のこと、猫による問題を考えれば、目の前の捕まる猫だけTNRなんて絶対にやりません。

まとめ

- TNRは正しく徹底して実施すれば効果がある

→ 中途半端なTNRは意味がなく、逆効果になる可能性もある。 - 紹介研究は10年間のシミュレーションによる明確な結果を示している

→ 個体数・流入猫・死亡数に関する科学的根拠がある。 - TNRだけでは猫の数は“半分”にしかならない

→ 個体数を大幅に減らすには、TNR後の「管理(=M)」が必須。 - 高強度TNRは“予防可能な死”を大幅に減らす

→ 子猫の死亡数は、何もしない場合の約1/30に減少。 - 低強度TNRは逆に多くの命を奪う結果に

→ 猫にも地域にも良い結果をもたらさない。 - 徹底したTNRM(TNR+管理)こそが唯一の有効手段

→ 猫の命を守り、地域の問題を本質的に解決できる方法。

中途半端なTNR、ダメ、絶対。

この記事へのコメントはありません。