前回、保護活動者が自死するという痛ましいニュースを取り上げました。

この方も最初は保護しきれないことを理解していてTNRを主な活動にしており、保護は保護主に任せるという方針だったようです。

しかし、ボロボロの猫の保護依頼を断ることはできなかったのでしょう。猫好きであれば、かわいそうな猫が目の前にいれば助けたくなります。

けれども、TNR活動はそうした感情を抑え、割り切る「鉄の意志」が求められます。

問題構造だけでなく結果まで似ている

野良猫対策、特にTNRのジレンマは、あの有名な思考実験「トロッコ問題」とよく似ていると思っています。

問題の構造だけでなく、その選択の理由や、時間が経つことで判断が変化していく流れ(TNR失敗、団体崩壊)までそっくりです。

逆説的にとらえると、世の中に数多あるトロッコ問題の考察が、野良猫活動への考察の参考になる可能性すら感じます。

トロッコ問題とは

1967 年に哲学者フィリッパ・フットによって考案された思考実験です。

制御が効かなくなったトロッコが進む先には、5人の作業員がいます。進行方向を変えるレバーの前に立つあなた。レバーを引けば線路が切り替わり5人を救えますが、切り替えた先にいる1人の作業員が犠牲になってしまいます。何もしなければ、そのまま5人はトロッコに轢かれて犠牲になります。レバーを引いたことによる責任も、引かなかったことによる責任も問われません。1人の命に目をつむり5人を助けることの是非を問います。

https://gentosha-go.com/articles/-/43233

回答は2通り。

A. 自分が行動することで1人を犠牲にする(他者を助ける積極的な義務)

B. 何もせず5人がそのまま犠牲になる(他者が不利益になる行為を控える消極的な義務)

TNRとは、目の前の1匹(保護したくなる猫)を犠牲にしてでも、地域全体の猫たちの繁殖と不幸を食い止める手段です。つまり、TNR活動者はAの立場=功利主義的選択をし続ける必要があると私は考えます。

結果の捉え方(回答選択の理由)

どちらかが正解という問題ではありません。いまだに議論が続いている問題です。

ただ、どちらを選んだかによってどういう思考かを図っています。

A. 1人より5人の命を選ぶ人は功利主義

B. 理由はどうあれ人の命を奪うことを良しとしない人は義務論

に従っていると言われます。

功利主義に基づけば行為の内容より結果を重視し、より多くの幸福が得られる選択が正しいことになります。つまり、1人の犠牲があっても結果として、それ以上の5人の命を守ることができればよいのです。

義務論は、結果ではなく過程が道徳的であるか否かを重視する考えです。状況や結果に関係なく「罪のない人間を殺してはいけない」という個人のモラルセンスが行動の判断基準となります。

https://gentosha-go.com/articles/-/43233

2011年12月5日にTIME.comに投稿された『Would You Kill One Person to Save Five? New Research on a Classic Debate』という記事のなかで、暴走トロッコと作業員のシチュエーションをVRで再現した場合人々がどう反応するのか、心理学者のデビットナバレットらが行った実験結果が紹介されました。

結果は、147人の参加者のうち133人、約90%がA.自分が行動を起こして1人を犠牲にする選択をしたそうです。

https://gentosha-go.com/articles/-/43233

熟慮による変化

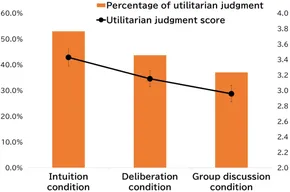

日本人学生で「トロッコ問題」に対する時間的制約の効果について検討した研究がありました。

この研究では日本人大学生は熟慮を重ねると義務論的判断がより顕著になるという結果でした。

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.795732/full

つまり、時間をかけて考えたり、他人と話し合ったりすると、人はだんだん「1人も犠牲にしたくない」と思うようになる。

これは、TNR活動者の中でも見られる現象です。

義務感の呪い

トロッコ問題とその回答による特徴がわかったところで、猫問題に戻ります。

TNR活動は、目の前のひとつの命を犠牲にして多くの命を救う活動、つまりAの行動をし続けなければ本質がぶれます。

しかし、活動者の中には活動を続ければ続けるほど、「私がやらなければ!」という義務感が強まる方が一定数います。

一匹の命も犠牲にしてはならないという思い、義務感はまさにBの思考判断です。

最初は「見送ることも大事」と思っていても、気づけば「この子も、あの子も」と全部抱え込んでしまうのです。

TNRの「失敗」は、思考の変化から始まる

周囲の目、「助けてくれないの?」という無言の圧力、団体内での話し合い、先輩活動者への相談なども、判断を「B」に引き寄せていきます。

たとえば、TNR活動者でありながら堕胎手術に反対する人がいますが、これもTNRの本質からズレた典型例かもしれません。

最後に

当院の活動も、Aを選択しつづける活動です。Bになびく気持ちはよくわかっているつもりです。

Bになびいたら本質を見失ってしまうことを理解しているからこそ、今の活動が続けられています。

野良猫に関わるみなさん、自分の感情に従う場面、押し殺す場面、目まぐるしく変わることも多いでしょう。

心の健康第一で頑張りましょう。

この記事へのコメントはありません。